Seborrhoische Dermatitis – Die moderne Sicht auf eine alte Hautkrankheit

Die seborrhoische Dermatitis (SD) gehört zu den häufigsten entzündlichen Erkrankungen der Kopfhaut – doch ihre Ursachen sind komplexer, als lange angenommen. Früher wurde allein der Hefepilz Malassezia verantwortlich gemacht. Heute wissen wir: Es ist ein Zusammenspiel aus Mikrobiomveränderungen, Hautbarrierestörung, veränderten Talgdrüsenfunktionen, genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren.

Ein gestörtes Mikrobiom: Das heutige Verständnis

Die heutige Erklärung der seborrhoischen Dermatitis beginnt mit einer Störung des Mikrobioms – auf der Kopfhaut, im Gesicht, am Körper. Es kommt zu einer Dysbiose, also einem Ungleichgewicht zugunsten von Malassezia-Hefen und bestimmten Bakterienarten.

Diese mikrobielle Verschiebung führt zur Produktion zahlreicher chemischer Reizstoffe, die eine Entzündung auslösen, die Talgproduktion verändern und eine regelrechte „Entzündungsfabrik“ auf der Haut aktivieren.

Wenn die Hautbarriere versagt

Die Folgen sind tiefgreifend: Die epidermale Barrierefunktion wird gestört – die schützende Hautschicht kann die Außenwelt nicht mehr ausreichend abwehren.Es kommt zu transepidermalem Wasserverlust, zu Veränderungen der Epidermis und zu übermäßiger Zellproliferation. Diese Veränderungen fördern wiederum eine weitergehende Dysbiose – und so entsteht ein Teufelskreis, der sich selbst verstärkt.

Nicht nur Malassezia – auch Bakterien spielen eine Rolle

Wir gehen heute davon aus, dass es bei seborrhoischer Dermatitis nicht ausreicht, immer nur an Malassezia zu denken.

Es ist unangemessen, die Bakterien zu ignorieren – denn auch hier liegt eine bakterielle Dysbiose vor. Beide Mikroorganismengruppen tragen zur Entzündung bei

Was macht Malassezia so problematisch?

Malassezia-Hefen leben bevorzugt in Talgdrüsenregionen. Sie sind nicht in der Lage, eigene Fettsäuren zu synthetisieren – sie sind darauf angewiesen, die Lipide des menschlichen Talgs zu nutzen.

Dabei spalten sie diese Fette auf, um sich zu ernähren. Im Verlauf dieses Prozesses werden entzündungsfördernde freie Fettsäurenfreigesetzt – und diese wirken stark reizend auf die Haut.

Ein perfektes Milieu für Entzündung

Die veränderten Sebum-Eigenschaften schaffen ein ideal-feuchtes und fetthaltiges Milieu, das das Wachstum von Malassezia zusätzlich begünstigt. Dabei entstehen

• reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS)

• entzündliche Lipide

• und eine Vielzahl an proinflammatorischen Botenstoffen.

Die Keratinozyten in der Haut reagieren auf diesen Reiz :

Ihre Zellteilung wird gestört, sie wachsen unregelmäßig, manche gehen in den Zelltod über. Es kommt zur Ausschüttung von:

• Interleukinen (IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12)

• TNF-α und TNF-β

• Defensinen, Interferon-γ, Stickstoffmonoxid (NO)

All dies verändert die Hautbarriere, beschleunigt die Zellteilung und erhöht die Durchlässigkeit der Haut für Reizstoffe.

Die Haut verliert ihre Schutzfunktion

Normalerweise schützt die Epidermis vor äußeren Einflüssen. Doch bei gestörter Barriere kann die Umwelt in die Haut „eindringen“. Die Folge:

• erhöhte Reizempfindlichkeit

• Kontakt mit chemischen Substanzen

• mögliche zusätzliche Infektionen

• Störungen der Immunantwort

Warum bekommt nicht jeder seborrhoische Dermatitis?

Ein entscheidender Faktor ist die individuelle genetische und immunologische Veranlagung.

Einige Menschen zeigen eine sehr effektive Immunantwort. Andere Menschen tolerieren die Mikroben: Die Immunantwort ist entscheidend – und sie erklärt, warum nicht jeder Mensch mit Malassezia-Besiedlung erkrankt.

Genetische Einflüsse und Risikogruppen

• Säuglinge von Müttern mit seborrhoischer Dermatitis sind häufiger betroffen.

• Menschen mit dunkler Haut erkranken öfter als Menschen mit heller Haut. • Männer sind häufiger betroffen als Frauen.

Die genauen genetischen Mechanismen sind bisher nicht vollständig geklärt – aber die familiäre Häufung und bestimmte ethnische Prävalenzen deuten klar auf eine genetische Komponente hin.

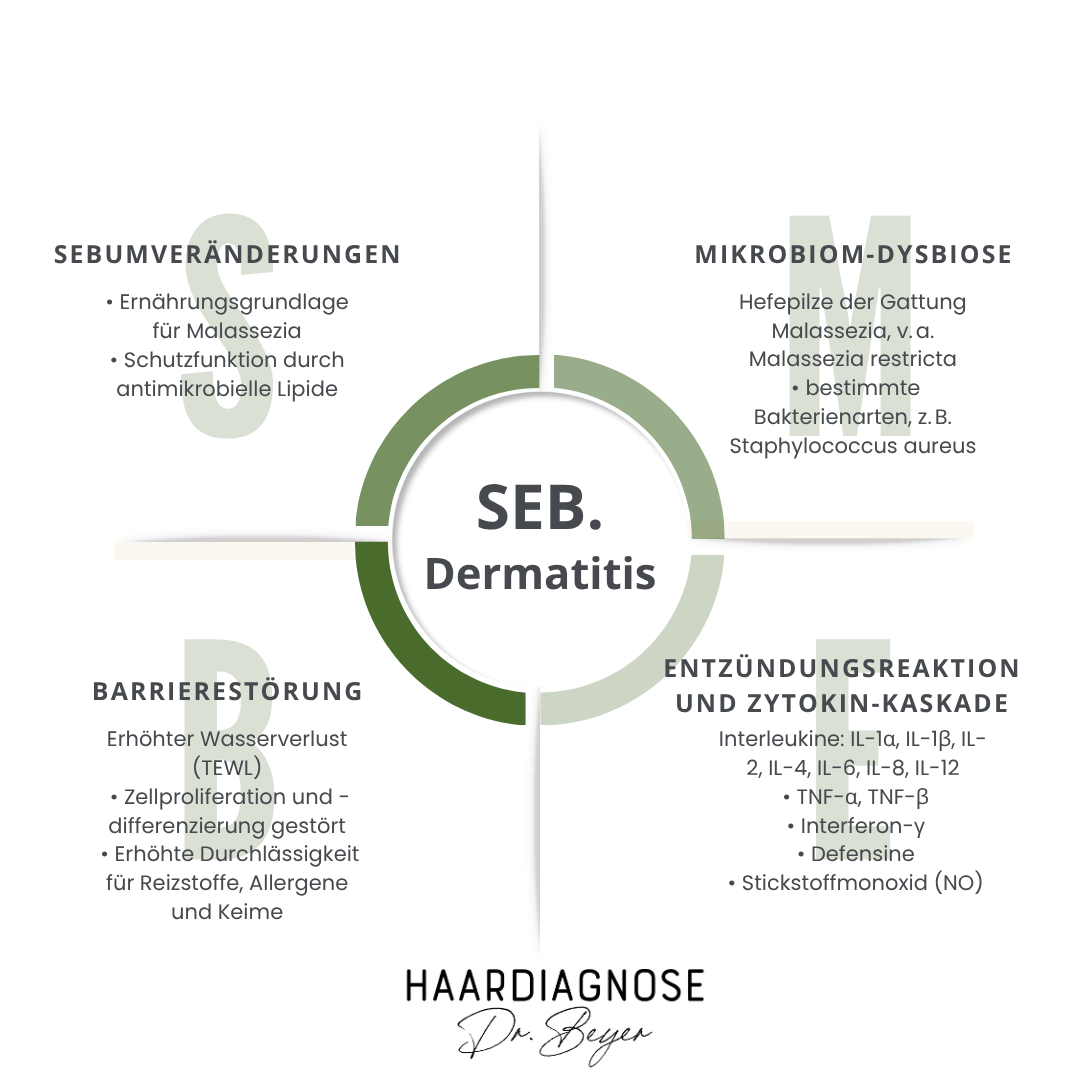

Vier Hauptfaktoren in der Entstehung

Je nach Quelle werden drei bis fünf Faktoren diskutiert – die Kernaussage ist aber klar:

Es geht nicht nur um Malassezia- Hefe

Die vier wichtigsten Einflussfaktoren:

1. Dysbiose (Veränderung von Malassezia und Bakterienflora)

2. Sebumveränderung (Menge und Zusammensetzung des Talgs)

3. Individuelle Immunlage / genetische Prädisposition

4. Störung der epidermalen Barriere

Weitere begünstigende Faktoren

Zahlreiche Umwelt- und Lebensstilfaktoren können das Risiko zusätzlich erhöhen:

• Fehlernährung

• westliche Ernährung mit hohem Fettanteil

• chronischer Stress

• Schlafmangel

• UV-Strahlung (zu hoch)

• Luftfeuchtigkeit (zu hoch oder zu niedrig)

Diese Einflüsse können das Hautmilieu verändern und einen Schub auslösen oder verstärken.

Fazit: Ein multifaktorieller Entzündungsprozess

Seborrhoische Dermatitis ist keine reine „Hefepilz-Erkrankung“.

Sie entsteht durch ein komplexes Zusammenspiel aus Mikrobiom, Talg, Barrierefunktion und Immunantwort.

Eine erfolgreiche Behandlung setzt daher an mehreren Ebenen an – nicht nur an der Pilzbesiedlung.

Dieser Artikel wurde verfasst von Dr. Karin Beyer, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.