Krankheitsentstehung der Alopecia Areata – was wir heute wissen

Dank der beeindruckenden Forschungsarbeit von Angela Christiano PhD und ihrem Team verstehen wir heute deutlich besser, wie Alopecia Areata entsteht – und warum bestimmte neue Therapien überhaupt wirken können.

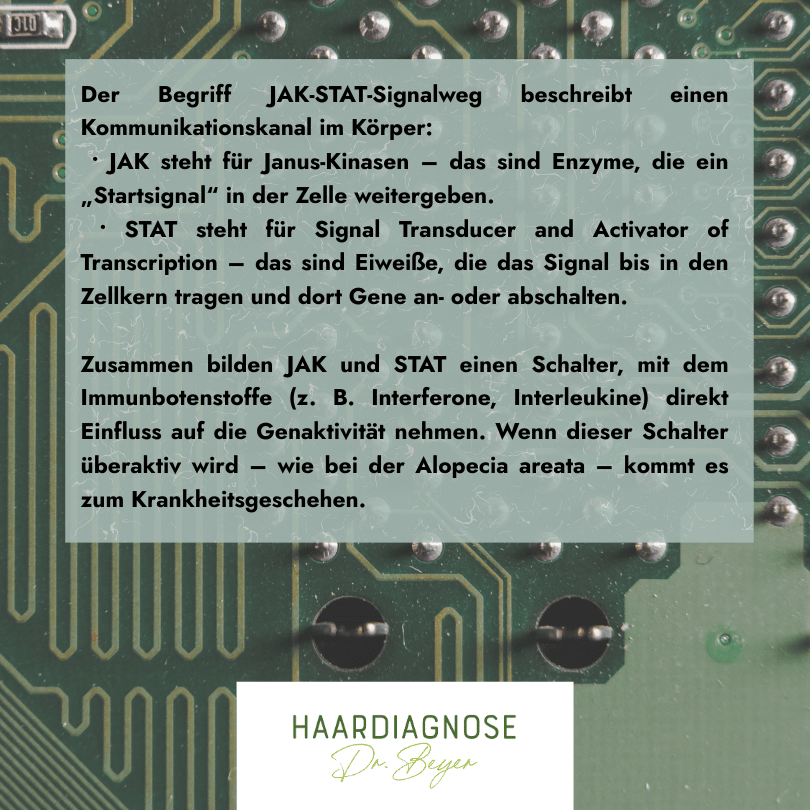

Alopecia Areata gehört zur Gruppe der autoimmunvermittelten Haarerkrankungen. Das bedeutet: Das eigene Immunsystem richtet sich fälschlicherweise gegen Bestandteile des Haarfollikels. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein bestimmter Entzündungsweg im Körper – der sogenannte JAK-STAT-Signalweg. Konkret handelt es sich vor allem um den TH1-Immunweg mit dem Botenstoff Interferon-gamma, der über Zytokinrezeptoren die JAK-Signalübertragung in Gang setzt.

Wie beginnt der Prozess?

Ausgelöst wird die Erkrankung vermutlich durch eine Kombination aus genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen. Ist der Prozess einmal in Gang gesetzt, geschieht Folgendes:

- Die Haarfollikelzellen beginnen, vermehrt den Entzündungsbotenstoff Interleukin-15 (IL-15) auszuschütten.

- IL-15 wirkt wie ein Signal und lockt zytotoxische T-Zellen (eine Art Immunzellen) an.

- Diese T-Zellen schütten daraufhin Interferon-gamma aus – ein weiterer Botenstoff, der sich an die Haarfollikelzellen bindet.

- Das wiederum führt dazu, dass dort erneut IL-15 produziert wird.

Es entsteht ein kreislaufartiger Entzündungsprozess – eine Art Fehlkommunikation zwischen Haarfollikel und Immunzellen, die sich immer weiter hochschaukelt. In der Folge kommt es zur entzündlich bedingten Zerstörung der haarbildenden Umgebung – das Haar fällt aus.

Was bedeutet das therapeutisch?

Der JAK-STAT-Signalweg lässt sich heute gezielt blockieren – etwa durch moderne Medikamente wie JAK-Inhibitoren. Gerade weil Interferon-gamma und die TH1-Aktivierung so zentral sind, bietet dieser Entzündungsweg einen klaren Angriffspunkt.

Wird die Signalübertragung unterbrochen, kann die fehlgeleitete Immunreaktion gestoppt werden. Dadurch besteht die Chance, dass Haare nachwachsen – sofern der Follikel nicht dauerhaft geschädigt ist.

Natürlich ist das Zusammenspiel komplexer: Auch TH2-, TH17- und regulatorische T-Zellen sind beteiligt. Diese Vielfalt an Signalwegen erklärt, warum Alopecia areata so unterschiedlich verlaufen kann und Patient:innen individuell verschieden auf Therapien ansprechen.

Dieser Artikel wurde verfasst von Dr. Karin Beyer, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.